ビジネスで何より大事なのは「相互理解、相互信頼」

なぜ新卒でNECに入社したのですか?

大学までは地元の兵庫県で暮らしました。高校・大学時代の趣味はビリヤードでしたね。ビリヤードは相手の一歩先の思考を論理的に読み合う競技で、ロジカルシンキングやバックキャスト思考が鍛えられました。大学では経営と情報科学を学びましたが、特にプログラミングに熱中しました。ビリヤードと一緒で、論理的・数学的に問題を解くのが楽しかったですね。

新卒での就職活動は、ITメーカーやSIベンダーを中心に回りました。ソフトウェアで世界を変えることに関心があったからです。その中でNECを選んだのは、面接などで会社の誠実な対応に惹かれたからです。さらにソフトウェアのシステム開発に加えて、ハードウェアも含めBtoBのビジネスから消費者というコンシューマーへの価値を提供していることも魅力的でした。

NEC入社後のキャリアについて教えてください。

2002年に入社して2022年までの20年間ずっと、リテールソリューション事業部門に所属し、最初の約10年間は、大手スーパーマーケットとそのグループ企業を担当する営業職を務めました。お客さまと対話しながら共創したい、ともに新しいものを生み出したい、という想いが強かったため、営業職を希望しました。

私のミッションは、お客さまと対話を重ねて、お客さまの真の課題を探索し、エンジニアとともに課題解決のためのシステムを企画・提案することでした。ロジカルに考えるのが好きなので、システムの細かな仕様を詰める場などにも積極的に参加しました。

店舗やEC、コールセンターなど、多種多様なシステムの企画・開発・運用を担当しました。当時の仕事で特に印象に残っているのは、今では小売店で普通に見かけるようになった「セルフレジシステム」を日本でいち早く提案・開発したプロジェクトです。外国企業のパートナーと組んで、ソフトウェア開発だけでなくハードウェア開発も一から手がけ、提案からローンチまで全プロセスを遂行しました。

こうしたイノベーティブなシステムを導入する際、お客さま企業は必ず、期待と不安の両方の気持ちを抱きます。セルフレジ導入によってお客さまに新しい価値を提供したいと思う一方で、現場オペレーションに問題は起きないのか、ビジネスに損害をもたらす可能性はないのか、といったことが心配になるのですね。これは当然のことです。私はこの時、イノベーションを起こす際にはお客さま企業に対し、なぜそう変える必要があるのかという「WHY」や具体的にどういう道筋で何を変えていくのかという「WHAT」や「HOW」を丁寧に伝えていくことで不安を払拭することが大切だ、ということを現場で学びました。

また、こうした前例のないプロジェクトでは、社内スキームをゼロから組み立てる必要もあります。社内のあらゆるステークホルダーのセクションを巻き込み、コーディネートして、社内体制を自ら構築する方法を学んだプロジェクトでもありました。

後半の約10年間は、最大手のコンビニエンスストアを保有する企業グループを対応する営業部門のマネジャーを務めました。最終的には60名ほどの営業職社員をマネジメントしながら、お客さまとより良い社会に向けた未来のリテールの創造にも取り組んでいました。振り返れば反省の多い日々でしたが、一方で仲間とともにお客さまの課題に対峙して、課題解決を成し遂げる喜びも大きかったです。私は、苦労も喜びもみんなで分かち合いながら進んでいくのが好きなので、営業マネジャーという仕事にやりがいを感じていました。

その後、2022年にピープル&カルチャー部門カルチャー変革統括部に異動してきて、今に至ります。

渡辺さんが大事にしている視点を教えてください。

お客さまに教えていただいたことですが、「相互理解、相互信頼」を大事にしています。ビジネスで何より大事なのは、相手のバックグラウンドをよく知って、相手の立場や考え、要求などを理解することです。そうすると、少しずつ信頼が生まれてきます。

たとえば、コンビニエンスストアはフランチャイズ経営で成り立っています。その場合、本社とフランチャイジーでは立場や考え方や要求が違います。ですから私たちは、両者の立場・考え・要求などを深く理解し、両者の期待に応える必要があります。また、コンビニエンスストアはスピードを重視するビジネスです。ですから、私は社内各所を説得して、お客さま企業のスピードに合わせた対応を引き出していました。そうやってお客さまの本質を理解し、よりスピーディーに新たな価値を提案することが、信頼につながるわけです。

営業マネジャー時代も、やはり「相互理解、相互信頼」を大事にしていました。部下一人ひとりの違いを理解して、個人のパーパスや想いをよく聞いた上で、会社のパーパスや自分の想いを伝えて共感してもらい、相互信頼の関係をつくるようにしてきました。社内も社外も信頼でつながることが一番です。

もう1つ、お客さまから学んだのが「現地・現物・現場」の視点です。問題は現地・現物・現場で起こっていますから、現地・現物・現場を理解しない限り、価値あるソリューションは決して生まれません。ですから、私は社内を動かす際、メンバーを現場に連れて行くことがよくありました。現場を見てもらえば、なぜこのシステムが必要なのか、なぜスピーディーな対応が必要なのか、といったことが一目瞭然だからです。私はお客さまの現場ヒアリングや現場観察にかける時間が特に長い営業だったと思います。

コンビニエンスストアは今や「社会インフラ」の一部です。良くも悪くも、影響力が非常に大きいわけです。だからこそ、私たちは本当に価値の高いシステムを開発することにこだわりました。たとえばコンビニのシステムでは、エンジニアがコンマ1秒のレスポンスを追求し、現場のユーザー視点で使いやすさを緻密に研究し尽くしました。そうした小さな積み重ねが、1つでも多くの価値を創出するのだと思います。

現在は「Project RISE 2.0」で、社員の行動変容に注力

渡辺さんがカルチャー変革部門に来た経緯を教えてください。

カルチャー変革部門に来る前に、私を変える出来事が2つありました。1つは2018年~2019年に早稲田大学EMBA(エグゼクティブ向けプログラム)で学んだことです。世界経済や世界の経営現場で何が起こっているかを学び、日本について探究することで、自分の視点をアップデートすることができました。もう1つは、2019年からNEC社内のチェンジ・エージェントになったことです。チェンジ・エージェントとは、カルチャー変革の一環として生まれたポジションで、社内に共通する現場課題を全社視点で変革したり、自組織の変革をリードしたりする社員のことです。

それ以前の私は、自組織だけを見ていました。ところが、早稲田大学EMBAで学び、チェンジ・エージェントになったことで、全社・日本・世界を広く見渡す視点を手に入れました。より高い視座から考えられるようになったわけです。私はその視点を獲得した上で、2022年にカルチャー変革部門に異動してきました。変化していないままだったら、異動後に対応できなかったかもしれません。

渡辺さんのミッションを教えてください。

私がカルチャー変革部門に所属する理由は明確です。実は、この部門はキャリア採用社員が多く所属する組織で、NECに新卒で入社した社員は少数派です。私はその希少な一人なのですね。私は、NECの現場を熟知する存在として、現場と自部門、そしてカルチャー変革に関連する各部門をつなぎ、現場の行動変容を実現するためにここにいるのだ、と認識しています。現場の強み・弱みや痛みを肌で知っていることが、私の強みです。

カルチャー変革部門の使命・役割を教えてください。

現在のカルチャー変革部門の使命・役割は、一言で言えば、「社員の行動変容を起こすこと」です。私たちNECは2018年からカルチャー変革「Project RISE 1.0」を始め、これまでにある程度の成果を上げてきました。たとえば、社長と社員がオンラインで直接対話するセッション「Town Hall Meeting」を月例で開催し、社員の声と向き合ってきました。また、働き方改革「Smart Work1.0」を推進して、オフィス改革や人事制度改革を行い、ワークスタイルを変え、NECデジタルワークプレイスを実現しました。これらの施策によって、働きやすい環境は十分に整いました。その成果として、緊急事態宣言のもとで出社制限が求められた中、85%のテレワーク率でも業務を継続し、業績も維持できました。

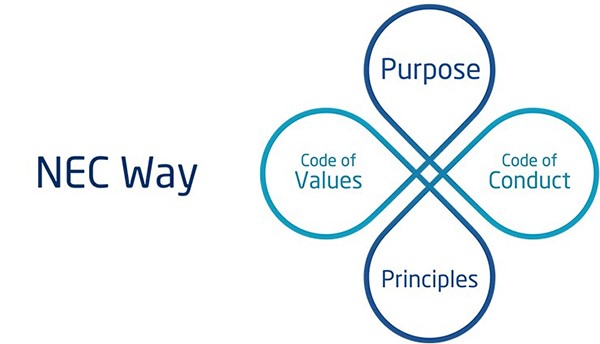

また、NECグループが共通で持つ価値観であり行動の原点である「NEC Way」を新たにつくり、企業としてふるまう姿を示した「Purpose(存在意義)」「Principles(行動原則)」と、一人ひとりの価値観・ふるまいを示した「Code of Values(行動基準)」「Code of Conduct(行動規範)」を設定しました。

現在の私たちは、「Project RISE 1.0」を完了し、「Project RISE 2.0」のフェーズに入っています。NEC Wayへの共感・共鳴を高めると共に、社員の働きがいを高め、自らでのキャリアデザインを後押しし、日々の行動とあり方を変えていくことです。つまり、私たちは「Project RISE 1.0」でNEC Wayや制度や環境を整え終えて、今「Project RISE 2.0」で、現場のカルチャー浸透と私たち社員自身の変革を進めているわけです。

なぜ現場社員の行動変容が必要なのでしょうか?

ご存じのとおり、今世界中で予想もしなかったような変化が起こっています。これまでの延長線上のやり方に安住しようとすると、ビジネスがうまくいかない社会になりました。持続的に成功を収めるためには、次々にイノベーションを生み出す必要があります。各事業の現場が多様な考え方を取り入れながら柔軟に変わっていかなければ、マーケットの激しい変化からあっという間に取り残されます。

ところが一方で、人には変化を恐れる気持ちがあります。これまでうまくやってきたのだから、これからも今までどおりでうまくいくだろう。過去の実績と積み重ねがあるのだから、現状維持で大丈夫だろう。人は、どうしてもそのように考えてしまいがちです。しかし、現状維持ではイノベーションは決して生まれません。私たちは、変化を恐れる気持ちを乗り越え、自らを変え続けながら、イノベーションを生み出していく必要があるのです。

カルチャーとは、組織内に半ば無意識に生まれる価値観や習慣、信念や象徴的行為のことです。また、それらがもたらす行動様式のことです。こうしたカルチャーは、時間の経過とともに強化される傾向があります。ですから、カルチャー変革には時間がかかります。私たちは今、社員の価値観や行動様式を変えるため、粘り強く取り組みを続けているところです。

具体的にどのような取り組みをしているのですか?

カルチャーを変えるプロセスを次のように整理して取り組んでいます。まず、社員の皆さんに組織ビジョンや事業戦略、目指したいカルチャーを言語化して伝え、なぜそう変わらなければならないのかという「WHY」の理解を深めてもらいます。次に、社員一人ひとりが日々の業務や組織の抱える課題解決に取り組みながら、NEC Wayを自分事化し、挑戦して成し遂げてもらう段階です。そうした挑戦を事例としてショーケースの場で披露し、祝賀・認知を広めてもらいます。こうした一連のプロセスの中で、NEC Wayへの共感が深まり、社員への共鳴の輪が大きくなり、一人ひとりの信念となっていくだろうと考えています。このサイクルを回せる仕掛け、仕組みを整え実践することで、一人ひとりの意識が変わり、行動を変える、そういったカルチャーの変革を進めています。

私たちカルチャー変革統括部はこのサイクルを現場の各組織、社員自身が実践できるよう、さまざまな施策を新たに導入しています。たとえば「RISE Fast」という取り組みは、現場主導のボトムアップで一人ひとりが主体性とスピードという行動様式への変革を手に入れる活動です。現場社員が自ら声を上げ、組織が抱える課題に対し、主体的に行動を起こして現場を変えていける仕組みを用意し、社員の挑戦を促しています。「NEC Award」は、NECグループ全社員の現場での挑戦事例の中からNEC Wayを高い次元で体現した事例を「NEC Way Day」という1年に一度のグループのイベントで語ってもらい、共感・共鳴の輪を大きくしていくショーケースの場です。「Smart Work 2.0」は、社員一人ひとりの自律的な働き方によるハイブリッドワークを定着させ、働きがいの実感とチームのパフォーマンスを高めていく種々の取り組みです。そうした様々なカルチャー変革の現在地を「エンゲージメントサーベイ」という形で、社員の会社に対する愛着や仕事に対する情熱を可視化し、会社側が社員と真摯にオープンに向き合い、カルチャー変革の活動を支えています。ほかにも、NEC Wayに沿って各組織の向かう方角を定め組織長と部下での会社の戦略や方向性への理解を深める為の連鎖ミーティングというダイアログの機会を設ける仕組みを作り、エンゲージメントを高める取り組みも始めています。

NEC Wayに共感し、その価値観を実践したいと思う方を広く歓迎

どんな人材を求めていますか?

今NECでは、キャリア採用社員の皆さんが各所で活躍しています。キャリア採用社員の多くがプロフェッショナルで、自分なりの信念や想いを持って行動を起こし、ステークホルダーを巻き込んで、ミッションを達成しています。皆さん、自分自身が変革リーダーとして成長したいという想いが強く、カルチャー変革の見本にもなる存在です。

また、キャリア採用社員の皆さんは客観的視点を持っており、NECをより良くするために、NECの長所や欠点を的確に指摘してくれます。こういった多様な意見は組織を変革する上では不可欠であり、本当にありがたいと思っています。

私たちは、NEC Wayに共感し、その価値観を実践したいと思う方を広く歓迎しています。安心・安全・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現をともに目指してくれる方を求めています。その上で、自分が成し遂げたいことを自ら設定し、そこに向かって邁進できる方であれば、なお嬉しいですね。NECをより良くするための提案をぜひお願いしたいです。

NECには「ベタープロダクツ・ベターサービス」という創業の精神があります。現状に留まるのではなく、昨日より今日、今日より明日を「より良く」するために進化し続ける、という伝統が根付いています。これは単に製品やサービスだけのことを言っているのではなく、私たち一人ひとりが変化する社会の中で日々成長し続けるんだ、ということを意味していると私は捉えています。今後は変化をより重視し、「より良く変わり続ける会社、変わらないことをおかしいと思う会社」を目指します。その仲間として一緒に歩んでいく方をお待ちしています。

記事一覧に戻る

記事一覧に戻る  業界カテゴリー

業界カテゴリー

LinkedInを見る

LinkedInを見る